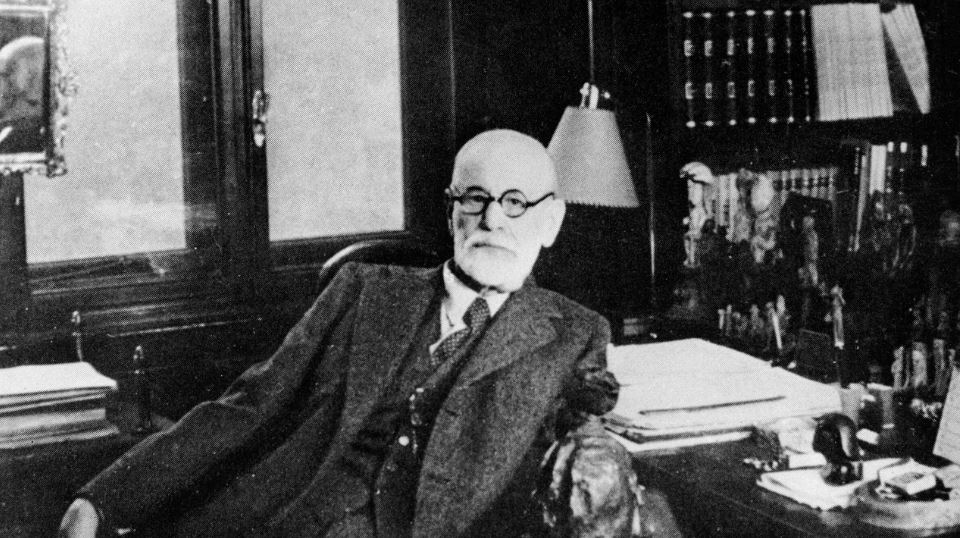

Le nom de Sigmund Freud évoque immédiatement l’inconscient, le refoulement et la cure analytique. Mais derrière le savant viennois, se cache aussi une question que se posent encore nombre d’intellectuels : dans quelle mesure la judéité de Freud, aussi refoulée qu’assumée, a-t-elle nourri sa pensée psychanalytique ? Peut-on séparer le fondateur de la psychanalyse de son ancrage dans une tradition juive européenne en pleine transformation ? Et surtout, pourquoi continue-t-on de chercher, dans ses écrits et sa langue, les traces d’un esprit juif moderne ? Cet article interroge ce rapport complexe, en croisant la réflexion de chercheurs contemporains avec l’héritage intellectuel de Max Weinreich, pionnier du YIVO et du renouveau du yiddish en sciences humaines.

D’emblée, il faut rappeler que Freud lui-même, dans une lettre célèbre adressée au psychologue Abraham Aharon Roback, se déclarait presque totalement étranger à la culture juive traditionnelle. Il affirmait ne pas savoir lire l’hébreu, et n’avoir jamais appris ni parlé le yiddish. À première vue, cette réponse semble trancher : l’identité juive de Freud serait culturelle, voire ethnique, mais sans impact sur son œuvre scientifique. Pourtant, c’est précisément cette distance affichée qui intrigue des chercheurs comme Naomi Seidman (Université de Toronto), auteure du livre Translating the Jewish Freud, où elle explore la manière dont le yiddish et l’hébreu ont servi de miroir révélateur aux tensions enfouies de la modernité juive.

Seidman insiste : ce besoin de questionner sans relâche la judéité de Freud est en soi révélateur. Il s’inscrit dans une démarche très « freudienne » consistant à déterrer, derrière les discours officiels, des vérités refoulées. La langue, chez Freud, n’est jamais neutre. Elle est le lieu même où s’expriment les pulsions, les lapsus, les résistances. Ainsi, même si Freud écrivait en allemand, ses lecteurs juifs de l’Europe orientale — nombreux — lisaient ses textes avec une oreille yiddish. Ce double fond linguistique est au cœur des efforts de Max Weinreich pour traduire Freud en yiddish.

Weinreich n’était pas un simple linguiste : il était le fondateur du YIVO (Institut scientifique juif), convaincu que le yiddish portait en lui l’âme collective du peuple juif. Dans les années 1930, il entreprit la traduction de l’Introduction à la psychanalyse en yiddish, un projet à la fois philologique et existentiel. Car traduire Freud, c’était aussi traduire l’inconscient juif, le rendre intelligible à une génération d’intellectuels yiddishophones en quête de légitimité scientifique.

Mais traduire Freud n’était pas chose aisée. Ainsi, le terme allemand Unbewusstsein fut d’abord rendu par umbavustzayn (« inconscience »), avant que Weinreich ne préfère umvisikeyt, considérant que le mot bavust en yiddish signifiait « familier » plutôt que « conscient ». Cette précision lexicale témoigne d’un choix théorique profond : le lexique du yiddish, loin d’être une simple copie de l’allemand, possède une vie conceptuelle propre. Le même dilemme se posait pour la traduction de Triebregung (pulsion instinctuelle), que Weinreich traduit poétiquement par yetsr-vekung (litt. « éveil du penchant »), allusion aux notions talmudiques du yetser ha-tov et du yetser ha-ra.

On pourrait croire à une pure querelle de traducteurs, mais en réalité, c’est toute une conception du psychisme qui se dessine à travers ces mots. Pour Seidman, ces choix révèlent que le yiddish n’est pas une langue marginale ou folklorique, mais un outil pour explorer l’âme juive moderne dans toute sa complexité. Il faut souligner que cette tentative d’ancrer la psychanalyse dans la langue juive fut stoppée net par la Shoah. Le projet du YIVO de publier les œuvres complètes de Freud en yiddish ne vit jamais le jour.

La relation entre Freud et la judéité s’est néanmoins resserrée dans les dernières années de sa vie, notamment après l’annexion de l’Autriche par les nazis. Depuis son exil à Londres, Freud se tourne alors vers l’histoire juive et publie Moïse et le monothéisme, un ouvrage où il mêle analyse biblique, théorie de la mémoire et méditation sur l’identité juive. Dans une lettre à Weinreich, il écrit avec gravité : « Une fois de plus, notre peuple traverse une période terrible. Ils exigent de nous que nous protégions notre culture et notre savoir avec toutes nos forces. » Ce message, lu aujourd’hui, sonne comme un testament : préserver la pensée juive, même dans l’exil, même dans la douleur.

Freud et Weinreich n’étaient pas des penseurs similaires. Freud explorait les recoins de l’inconscient individuel, tandis que Weinreich analysait la conscience collective du peuple juif. Et pourtant, leurs méthodes convergent. Seidman note avec finesse que le YIVO, dans les années 30, poursuivait un objectif semblable à celui de Freud : percer les mystères cachés derrière les comportements, les langages, les traditions. Ce lien entre l’étude du peuple et l’étude de l’âme traverse tout le judaïsme moderne.

L’importance du yiddish comme marqueur d’identité revient aussi dans les propos d’Isaac Bashevis Singer, prix Nobel de littérature, qui déclara un jour que « le yiddish était freudien avant même Freud ». Une manière de dire que la littérature yiddish, depuis Mendele Mocher Sforim, portait en elle une conscience aiguë des conflits internes, des névroses communautaires, des déchirements identitaires. La psychanalyse freudienne, en ce sens, a trouvé un écho naturel chez des écrivains comme Baruch Glazman, qui cherchaient à comprendre la psyché juive de l’immigrant américain.

Mais tout le monde n’adhérait pas à Freud. Le penseur Fishel Schneersohn, à la fois rabbin, psychologue et héritier de la dynastie hassidique de Loubavitch, s’opposait fermement à la psychanalyse, qu’il jugeait trop réductrice et spéculative. Dans son ouvrage Le chemin vers l’homme, il tenta de réconcilier la spiritualité hassidique avec une approche scientifique de la psychologie. Il dénonçait l’idée de réduire l’âme humaine à quelques pulsions, préférant une anthropologie spirituelle enracinée dans la tradition.

Au fond, ce débat entre Freud, Weinreich et Schneersohn reflète les tensions internes de la modernité juive : comment concilier l’émancipation avec l’héritage ? Comment parler au monde sans trahir ses origines ? Et surtout, comment traduire les profondeurs de l’âme juive sans les déformer ? Aujourd’hui encore, à l’heure où l’identité juive est attaquée ou folklorisée, où l’hébreu supplante le yiddish, ces questions restent brûlantes.

Entre l’analyse de l’inconscient et la mémoire collective, entre l’allemand de Vienne et le yiddish de Vilna, entre la rupture et la transmission, Freud et Weinreich nous laissent une tâche : sonder l’âme juive sans cesser de la parler dans sa langue.

À lire également : https://infos-israel.news/category/judaisme-et-thora/

Autres lectures recommandées :

Rédaction francophone Infos Israel News pour l’actualité israélienne

© 2025 – Tous droits réservés

Publicité & Partenariats – Infos-Israel.News

📢Voir nos formats & tarifs publicitaires📢